【 素敵なガーデニング設計と庭デザインの仕方 】 | |

| <失敗しない庭ガーデニング・デザインのポイント> ファッション(洋服)などと違い、庭づくりで言うデザインは様々な視点から考えておかないと必ず失敗します。それは、どの家の庭も立地条件が一緒ではない点や、時間経過とともに植物が生長する点など、様々な要因がある為です。単に美しい庭ではなく、防犯面を考慮したり、手入れ管理を簡単にするなど、最初の段階でしっかりと計画を立てて庭づくりを始めてください。 ・日あたりや風通しを部分部分で確認しデザインする ・庭木や草花の成長を考慮したものにする ・手入れが簡単な庭木を選ぶ ・防犯の面から計算されたデザインにする。 ・隣家の景観と調和するものにする。 ・庭からだけでなくリビングからの景観も考慮する | |

| <庭(全体)の配置:どこに造るのがベストか?> 敷地が広く、建物の影で植物の生育に影響が出なければ、、本来は「北」に庭を配置するデザインがベストです。 ・・と言うのも、草木は太陽の光を受けて生長します。そのため、日当たりのよい側の生長が旺盛となり、見た目も美しくなります。 このため、敷地の南側に建物を、北側に庭を配置すると、草木の日の当たる美しいほうを観賞することができることになります。 しかし残念ながら、現在の住宅事情を考えると、敷地の北側に庭を配置するのは不可能なケースが殆どです。住宅地など整理された区画は一般的に100坪以下で販売され、その中に建物/庭/アプローチ/カーポート配置していくため、とてもリビングからの鑑賞を考慮して庭を北側へ配置するほどの余裕がありません。 そうなると、道路から家全体の外観を重視しても、庭デザインの方向性は「コンパクトな庭と建物を一体的に美しく見せる」視点での取り組みとなります。 | |

|

<ガーデニング・デザインの仕方-1> 【まずは庭の陽あたりや風通りを確認】 いきなり自宅の庭に気に入った樹木を無造作に植える方は少ないでしょう。多くの方は無意識のうちにも大まかなガーデニング・デザインを頭の中で行なっているはずです。しかしそれは明確な完成形がある訳ではなく、思いつきの範疇であると失敗したり後悔する結果となります。 庭の中には一日中陽のあたる場所もあれば、何時以降は日陰になる・常に日陰・・といった場所があります。庭木を植える場合には成長に影響しますし、風通しが悪ければ木製フェンスなどは腐りやすくなります。このようにガーデニング(庭造り)を計画する前に環境確認は非常に重要になってきます。 さらには庭木が成長して隣家にはみ出さないかなども考慮し、植える木の種類や位置も慎重に考え庭をデザインする必要があります。 |

| |

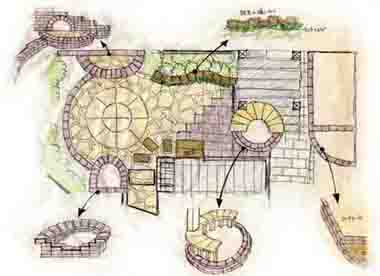

| <ガーデニング・デザインの仕方-2> 【ラフスケッチで庭の全体像を描いてみる】 庭造りでは、まずは大まかな庭の形をイメージします。その時には、直線よりも曲線をイメージし、アイデアを膨らませながら、ざっくりした配置(広場や花壇など)を考えます。大まかな庭への配置のイメージが出来たら、今度は一つ一つのパーツを素材や高さまでデザインしてみると良いでしょう。 ちなみに、ここではアイデアをメモしておく程度でも構いません。大切なのは、Webや実際のモデルルームなど様々なデザインの庭を数多く見て、DIYできそうな“候補”を記録しておくことです。 | |

| |

| <ガーデニング・デザインの仕方-3> 【庭全体の平面図を作る】 我が家の場合、ラフスケッチの後に(庭のテーマというほど大げさなものではありませんが)全体のバランスや完成後の維持管理を考えて平面図を描いてみました。 ガーデニング・デザインなどと言うと“大げさ”に聞こえますが、要は自分の頭の中でイメージした対象や配置を、できる限り分かりやすく描き、整理してみれば良いのです。 庭の中で陽あたりの良い場所に花壇や菜園を決め、木陰を楽しみたい場所にシンボルツリー、さらに隣近所や道路からの目隠し効果を考慮して大体の庭木の位置を考えます。 | |

【 庭デザインで考慮すること 】 | |

| 庭の維持管理を考慮したガーデニング・デザイン | <最初から全てデザイン通りに施工しない> 庭木もそうですが花々も全て生き物ですから、どんどん形を変えて成長していきます。植えたばかりの庭木も2年もすれば想像以上に縦にも横にも広がりますので、庭づくりのデザインは“成長”を考慮して植える位置を決めます。なので、最初から全部を決めず、徐々に増やしていく方が得策だと思います。 また、庭木を植えれば剪定や落ち葉掃除なども必要ですし、ウッドデッキを施工すれば塗装などメンテナンスが増えてきますので、ガーデニング・デザインでは「時間経過」も考慮する必要があります。 言い方を変えれば、「庭の成長」していく状況に応じて柔軟にガーデニング・デザインを変更する“勇気”も必要ということになります。 |

| 隣家との関係も考慮した庭ガーデニング・デザイン | 成長した木が隣家に広がってしまったり、高く生茂った木が隣家に日陰をつくるなど、近隣にも配慮してプランを立てたデザインにする必要があります。 一方で、庭の景観は自分の家にある庭木だけででなく、隣家の木や壁も含めて景観となりますので、それらを含めてバランスをとる必要があります。ガーデニング・デザインでは自宅の庭と、その背後に広がる景色を総合的に取り入れ、積極的にそれらを利用することを考えられればベストなのです。 住宅街などは、隣の家と軒を接するように建て込んでいます。こうした場合には、当然、庭のスペースも広くとれません。そこで、隣家に大きな樹木が植えられていた場合、それを自分の庭の一部ととらえてレイアウトを考える、という方法があります。そうすれば、自分の家の庭の樹木を少なくすることができ、庭に奥行きを出すことができます。 |

| <ガーデニング・デザインに合わせたDIY資材を選ぶ> ガーデニング・デザインで失敗するのは「作っている時」だけでなく「作った後の維持」の段階が多くなります。植物は何年もかけて横に/縦に広がり、剪定などメンテナンスが欠かせませんし、常緑樹と針葉樹とでは季節によって景観も変れば落ち葉の掃除など庭仕事の量も変ります。資材類はデザインや色合いだけでなく耐久性を考えて購入します。 | |

【 プライバシー+防犯:庭デザインの仕方とは 】 | |

|

<常緑樹で生垣> ガーデニング・デザインの目的は庭の見栄えや樹木・草花の管理だけではありません。庭は他人からの目にさらされる場所ですから、自分や家族の空間としてプライバシーを守る手段を講じなければなりません。その時、フェンスだけを張り巡らすよりも樹木の生垣をつくり目隠しをする方が外構として温かい雰囲気の庭になります。勿論、定期的な刈り込みなど手入れが必要ですが、ガーデニング上の美しさだけでなく防犯、防風の役目を果たしてくれるのです。(※ブロック塀などのように手や足をかけてよじ登れませんので、デザインだけでなく実用性も増しますよ) |

| 生垣に向く庭木 | 生垣に植える庭木はデザイン性もそうですが、“実用性”も考慮すると良いでしょう。もともとプライバシーを守る目的が主であるならガーデニング・デザインの仕方も、見た目以上に植えた後の効用を庭木選定の項目として考えるべきです。 ・冬になっても枯れ落ちない常緑樹 ・葉が密生する樹木 ・病害虫に強く、薬剤散布をしなくても大丈夫なもの |

|

<フェンスにつる草を絡ませる> 我が家のフェンス部分は土の部分が少なく樹木を植えるスペースが無いので、ウッドフェンスにつる草を絡ませて目隠しにしています。樹木ほど幅を取らないし、全体の形も(つるを自由に誘引することで)目的にあわせ自由に形成したデザインにできるので非常に便利ですよ。 |

| 防犯面を考慮した庭とガーデニング・デザイン | 上記のプライバシーを守ると相反する話ですが、防犯面を考えるとある程度葉が密生せず、多少透けて見える植物を道路や隣家との境に植えるよう、庭木の配置をデザインすることが必要です。 高い塀や密集した樹木、または生茂る蔓草をフェンスに絡ませるなどすると、プライバシーは守られるものの(空き巣など)防犯面では弱いデザインになってしまうからです。 |

【 日陰の庭の対策もデザインに含める 】 | |

| 敷地が広く、広い庭に充分に陽が当たり、各部屋の陽当たりも損なわれないような理想的な庭づくりは、なかなかできないものです。 かえって、陽当たりが悪いところにどう庭をつくればよいか悩むケースのほうがほとんどです。 極端な場合では、一日中陽が当たらないという場所もありますが、そういうところでも、風通しさえ確保されれば、日陰で育つ植物を中心にして植えることによって庭を楽しむことができるものです。 樹木の場合、常緑樹の中に、比較的「日陰に強い種類」が多くあるので、選ぶ目安となります。 | |

| 庭づくりデザインの制約 | 庭づくりデザインでは、その前提条件の制約で、「狭い」と「陽当たりが悪い」というのは、どちらか一方だけということもありますが、多くの場合、この二つの悪条件は重なります。 つまり、「狭いから陽当たりが悪い」というわけです。 そこで、狭くて陽当たりが悪いというケースで考えてみます。その場合でも、幾つかの対処法の応用で克服することができることがわかります。 狭いスペースなので、たくさんの植物を植えられません。そこで、塀などにつる性の植物をからませてみます。つる性植物丁たとえばアイビーなどは、口陰でも充分に育ってくれます。 陽当たりが悪くても、背の高い樹木ならば、上のほうには日がよく当たり、それで充分に育ちます。そこで、背の高い樹木を1本植え、それを中心として、周囲に低木や地被植物を植えるようにします。 このように、どんな制約があっても、ほとんどの場合はそれを克服することができるものですので、あきらめずに、よい方法をいろいろ探っていくことが大切です。 試行錯誤を繰り返しながら美しい庭をつくる・・そうしたデザインやアイデアそのものが庭づくりの楽しさの一つでもあります。 |

| 陽あたりの悪い場所 | ガーデニングを実践していて問題なのは、前述のごとく、必ずどこの家庭にもある日陰部分です。我が家は幸い南向きの土地なので、ちょど日陰は家の裏側ですが、時間によっては庭先であっても隣家の影になる部分もあります。そのような場所の改善や装飾もガーデニング・デザインの重要な役割の一つです。 |

| <日陰に強い庭木や草花を選ぶ> 日陰でも育つ植物ってのは意外とあります。庭だけでなく通路や建物の裏など土地が狭い場所には樹木中心でなくても砂利を敷いたり、飛び石を置いたりと色々なアレンジを施した庭にするのも良いでしょう。 和の植物には逆に日陰を好むようなものもありますし、サマースノーなどの薔薇は陽あたりが良くない場所でもスクスク育ってくれますよ。(左写真の)アジュガも日陰に強い植物で、春になると花を咲かせます。我が家ではウッドフェンス裏の日陰部分に植えていますが、花壇の縁取りなどに利用しても面白いと思います。 | |

| 日陰~半日陰でもよく育つ代表的な草木の例 | 【地被植物】地表を緑化できる アイビー(ウコギ科)、コケ類、リュウノヒゲ(ユリ科)など 【草花】半日陰でもよく育つ アジュガ(シソ科)、オニヤブソテツ(オシダ科)、クサソテツ(オシダ科)、ササ(イネ科)、シャガ(アヤメ科)、ハラン(ユリ科)、ペニシダ(オシタ科)、ツルニチニチソウ(キョウチクトウ科)、など 【樹木】 アオキ(アオキ科)、イチイ(イチイ科)、イヌツゲ(モチノキ科)、カクレミノ(ウコギ科)、サザンカ(ツバキ科)、ナンテン(メギ科)、マンリョウ(ヤブコウジ科)、ヤツデ(ウコギ科)、など ※最近では次のような草木も人気があります。 ヤブコウジ、フッキソウ エビネ、シュウカイドウ、ギボウシ。 |

【 庭づくりは長期で!デザインは臨機応変に! 】 | |

| 作業計画と予算 | 庭づくりやデザインは、基本的には専門の業者に依頼しなくても、DIYで取り組むことが可能です。 現在では、庭づくりの道具や資材が充分に揃い、高性能で使いやすい道具が誰でも手軽に入手できるからです。 ところが、ホームセンターなどに行くと、さまざまな資材があふれるように並び、どれもこれも欲しくなってきます。片端から衝動的に買っていくと、あっという間に予算オーバー。 せっかく立てた計画も中途半端な形で終わってしまいます。 そこで、まず作業計画を事前に立て、それに合わせて、どの時期にどういう道具や資材、植物などが必要になるか、その予算はどのくらいになりそうなのかなど、全体的に把握していきます。 こうすれば、出費も分散させることができます。 次に、作業計画を立てるうえで大切なのは、どの工程を先に行なうかということです。基本的に、大きな工事を先に行ないます。たとえば、土を盛る作業や土の入れ替え作業、コンクリートの流し込み作業など、いわゆる土台・基礎をつくる作業がこれに相当します。 それ以外の比較的小さな作業でも、手順を充分に考えておきたいものです。 たとえば、庭木を植える作業と芝生を張る作業を後先なしに行なってしまうと、植木を植えるためにせっかく張った芝生をはがさなくてはならなくなッてしまうこともあります。 |

| 2年後、3年後を見据えた計画 | 庭づくりは一朝一夕はおろか、1年かけても完成するものではありません。 庭木は生長し、草花は発芽し開花・枯死を繰り返します。 その一方では、生け垣の竹は最初は青々していても次第に黄変して傷み、木製のデッキなども汚れてきます。 このように、いわば「庭は生きている」ものです。 庭づくりに当たっては、2年後や3年後の姿を先読みしながら進めていくことが何よりも大切です。 また、子供が小さいうちは遊具中心の庭をつくっていても、子供が成長すればそれらは不要となります。住宅地を歩いていると、こうした遊具がそのまま残って、いかにも薄汚れたという印象を受ける庭を見かけることがあります。 子供が小さいうちは遊べる庭をつくり、その後は子供の成長とともに眺める庭へと段階的につくりかえていくといったような、長期的な展望に立ッた計画づくりも必要です。 アイデアがまとまり、大まかな設計図が出来上がったら、次に作業計画を立てます。 面倒なようですが、このプロセスは必要不可欠です。 その理由はいくつかあります。石や砂利を敷くだけならば問題はありませんが、植物をを植えるならば、その植えつけ適期があります。 また、庭づくりは、一つの作業で構成されず、コンクリートを流したり、土を盛ったり、生け垣をつくったりと、さまざまな工程を積み重ねます。 従って、一つ一つの作業をどう進めていけば効率よくできるのかを検討しなくてはなりません。そのほうが、最終的には無駄を省くことになるのです。 さらに、庭づくりは、外の作業が中心ですから「天候」の安定と連休前後に、作業スケジュールのピークをもってくるのがベストなスケジュールとなるはずです。 |

【 狭い場所の庭づくりのアイデア 】 | |

| 縁石と住まいの境界を利用する | 欲をいえばきりがありませんが、幅約3㎝の土が細長く露出している場所さえあれば、そこは立派な「植栽スペース」となるのです。 これは、決して極端な例ではありません。住宅の敷地と道路との境界は、必ずこの幅で空いています。ここは、普通はコンクリートを流し込んであります。しかし、タガネなどを利用してコンクリートをはがせば、地肌が顔をのぞかせます。そこへ、草花の種をまいたり苗を植えつけたりすれば、立派な花壇となるのです。 住宅の敷地の境界は、通常、プロック塀や、フェンスがめぐらされています。これらにつる性の植物をからませると立体的な構成となり、敷地の手狭さをカバーすることができます。もッと簡単な方法としては、塀を明るい色に塗装するという手もあります。 |